ソロモン諸島の人々と自然

(People and nature in Solomon Islands)

ソロモン諸島の人々

ソロモン諸島やニューギニアの人々を語る際によく使われる言葉がある。曰く、「首狩族の末裔」、あるいは「現代に生きる石器時代人」など。興味本位な、またあからさまに見下した姿勢も散見される。『メラネシアの諸民族がわれわれと同じ時代、同じ世界に生きているという認識が十分でなく、彼らの<未開性>を強調したり、猟奇的好奇心を刺激するような書物も依然として少なくない』と批判される(平凡社「オセアニアを知る事典」より)所以であろう。

だが、少し考えてみれば日本人も百三十数年前の戊辰戦争までは合戦のたびに敵の首級を挙げては首実検していたのだから、われわれも立派な「首狩族の末裔」なのである。キリスト教伝道と同時にメラネシアのほとんどの地域では首狩をやめているので、むしろ日本人の方が最近まで首狩をしていたのではないか。常に「猟奇的好奇心」の対象にされる筆頭のカニバリズムにせよ、われわれの住む現代社会がそういう必要が無いというだけのことであり、状況が迫れば天明の飢饉の際の例や小説「ひかりごけ」のもとになった事件、あるいはアンデス山中飛行機墜落事故のように日本人だろうが他の人種であろうが何時でも「食人族」になりうるのである。私が出会ったソロモン人たちも、もちろん他の国の人々と少しもかわらないごく普通の現代人たちであった。

もし、メラネシア社会に特異な点を強いて探すのであれば、ワントーク(Wantok)制が挙げられるであろう。これは、ワン・トーク(One Talk)、すなわち言葉を同じくする集団という意味で、同族、同郷の集団のつながりを示すもの。ワントーク内は慣習的に相互扶助の義務を負うため、経済的な弱者には援助の手が差し伸べられるが、一方で出世した者は一族郎党どころか同じ村のもの全員にたかられることもあり得る。また、村の誰かがよそ者に傷つけられ、あるいは侮辱されれば村の構成員は相手の村の誰かれなく復讐しなければならず、対を挙げての抗争にも発展する危険もある。ただし、近年のガダルカナル島民対マライタ島民の争いはガ島全体、マライタ全体とワントークの範囲をはるかに超える規模で起きているから、ワントーク制の弊害とはいえないのではないだろうか。しかしながら、このような同属意識は多かれ少なかれどの社会にも見られることであって、先進諸国(どうもおこがましい言葉だが)の核家族化した社会の姿の方が例外なのかも知れない。昔の日本の社会にも確かにこのような一面があったはずである。

ソロモン諸島には、ポリネシア人やギルバート諸島からの移住者がいくらか住んでいるものの、もともとの住人はメラネシア人種である。メラネシア、すなわち「黒い島々」と言われる地域ではあるが、その肌の黒さは一様ではなく、場所によってかなりの差異が見られる。ブーゲンビル島や周辺の島々の人たちは確かに黒檀のような肌を持っているが、その他の島々では黒と言うより褐色の場合が多い。また、興味深いことに子供の頃は金髪のように色が薄く、成長するに従って髪の色の濃くなる人々がある。

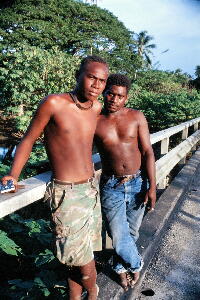

ガダルカナル島の屈強な青年たち。肌はそれほど黒くない。イル川にて。 ガダルカナル島の屈強な青年たち。肌はそれほど黒くない。イル川にて。 |  どこの国でも子供達は陽気で元気一杯。 カメラを見かけると頼みもしないのに整列 してポーズを取ってくれる。 どこの国でも子供達は陽気で元気一杯。 カメラを見かけると頼みもしないのに整列 してポーズを取ってくれる。 |

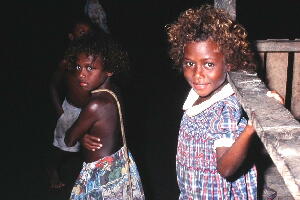

ブーゲンビルに近いファウロの島民達。こちらはかなり黒い肌をしている。後方はバラレ島。 ブーゲンビルに近いファウロの島民達。こちらはかなり黒い肌をしている。後方はバラレ島。 |  ファウロ島の親子。少々緊張気味か。 ファウロ島の親子。少々緊張気味か。 |

幼くも巧みにカヌーを操る少年たち 幼くも巧みにカヌーを操る少年たち |  カヌーの少年を水面下から見上げた図 カヌーの少年を水面下から見上げた図 |

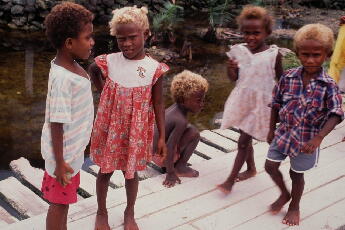

マライタ島の子供たち。ご覧のとおり、金髪の子が混じる。 マライタ島の子供たち。ご覧のとおり、金髪の子が混じる。 |  こちらは、ギゾの宿に遊びにきた少年。 こちらは、ギゾの宿に遊びにきた少年。 |

ラッセル島の住民達による伝統舞踊の披露。衣装はビニール紐製だったが。 ラッセル島の住民達による伝統舞踊の披露。衣装はビニール紐製だったが。 |  こちらは女性の踊り。何を表現したダンスだったのだろう。 こちらは女性の踊り。何を表現したダンスだったのだろう。 |

ギゾの青空市場でカツオを売る親子。 ギゾの青空市場でカツオを売る親子。 |  ホニアラの宿で同居していた少女たち。マライタ系なのであろうか。 ホニアラの宿で同居していた少女たち。マライタ系なのであろうか。 |

ソロモン諸島の自然

ソロモン諸島では比較的に開発が進んでいないことも手伝って、豊かな自然があまり損なわれることなく残っている。私が滞在したのは飛行場のある町やある程度は人口のある村であって、本格的な自然体験はしていないが、その一端には触れることができたと思う。だが、ご多分に漏れずこのソロモンでも1980年代末から木材輸出のための森林伐採が急速に進む一方でボルネオやスマトラ島の熱帯雨林破壊の元凶ともいうべきアブラヤシ栽培が盛んになり(前掲書)、また1998年に採掘が始まったガダルカナル島のゴールドリッジ金鉱(現在は閉山中)では汚染物質の漏洩が報じられるなど、貴重な自然環境への不安の種にも事欠かない。皮肉なことに、近年のアジア経済危機やソロモン内戦のために経済開発が停滞していて自然破壊も抑えられているようだが、そんなネガティブな要因によらずに環境破壊が止められる日を待ちたいものである。

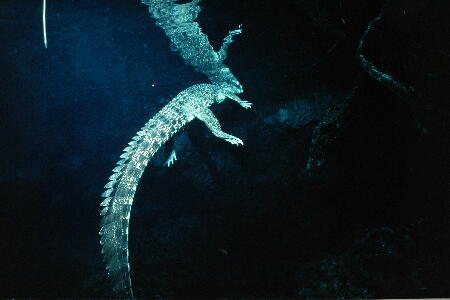

フロリダ諸島のとある入り江で出会ったワニ。人食いワニとして知られる「イリエワニ」であろうか、幸いに尾を含めない体長1.5mほどの小型だったので襲われることなどなかったが、暫くは私も用心してダイビングナイフを握りしめていた。

フロリダ諸島のとある入り江で出会ったワニ。人食いワニとして知られる「イリエワニ」であろうか、幸いに尾を含めない体長1.5mほどの小型だったので襲われることなどなかったが、暫くは私も用心してダイビングナイフを握りしめていた。

ジャングルの中で見かけた蜘蛛はエメラルド色の光沢に輝き、オレンジ色のアクセントが際立つ美しさを放っていた。 ジャングルの中で見かけた蜘蛛はエメラルド色の光沢に輝き、オレンジ色のアクセントが際立つ美しさを放っていた。 |  マタニカウ川上流にて。何の稚魚だったのだろうか、透き通った水底にひしめく小魚の群を見た。 マタニカウ川上流にて。何の稚魚だったのだろうか、透き通った水底にひしめく小魚の群を見た。 |

ガダルカナル島の密林。手付かずの熱帯雨林ではなく、焼畑の後に再生した二次林と思われる。 ガダルカナル島の密林。手付かずの熱帯雨林ではなく、焼畑の後に再生した二次林と思われる。 |  焼畑の現場。熱帯の樹木は生長が早いので、数年の耕作の後、十年もすれば立派な林が再生するのであろうか。 焼畑の現場。熱帯の樹木は生長が早いので、数年の耕作の後、十年もすれば立派な林が再生するのであろうか。 |

ファウロ島の林で見た発光茸。「ヒカリタケ」という種類であろうか、戦記にはこの種の茸を背中に擦り付け夜間行軍の目印にしたとの記述を読んだことがある。 ファウロ島の林で見た発光茸。「ヒカリタケ」という種類であろうか、戦記にはこの種の茸を背中に擦り付け夜間行軍の目印にしたとの記述を読んだことがある。 |  まさに満天の星空、「ラバウル小唄」の歌詞、「椰子の葉陰に...」そのままの光景。十字星がどれだか、お分かりだろうか。 まさに満天の星空、「ラバウル小唄」の歌詞、「椰子の葉陰に...」そのままの光景。十字星がどれだか、お分かりだろうか。 |

海岸近くの溝に群れる真赤なカニ。シオマネキの類だろうか。ギゾにて。 海岸近くの溝に群れる真赤なカニ。シオマネキの類だろうか。ギゾにて。 |  ラッセル島付近のソロモン海にて船上か

ら見たイルカたち。バンドウイルカか。 ラッセル島付近のソロモン海にて船上か

ら見たイルカたち。バンドウイルカか。 |

ソロモンの海

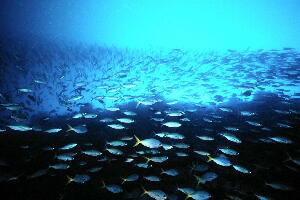

多島海であるソロモンの海は実に多彩な表情を持っていて、飛行機上から見る美しさには誰しもが心を奪われる。ソロモン海の水中もまた実に変化に富んでいて、訪れるダイバー達を飽きさせない豊穣なる海である。

ギンガメアジの群れを追うダイバー。 ギンガメアジの群れを追うダイバー。 |  小さな群れをなして泳ぐバラクーダ。 小さな群れをなして泳ぐバラクーダ。 |

渦を巻くギンガメアジの群れ。まるで銀色のカーテンのよう。 渦を巻くギンガメアジの群れ。まるで銀色のカーテンのよう。 |  魚の湧くような海。ウメイロモドキとクマザサハナムロ。 魚の湧くような海。ウメイロモドキとクマザサハナムロ。 |

思わず身を引いてしまう巨大さのカンムリブダイ 思わず身を引いてしまう巨大さのカンムリブダイ |  ダイバーに付き従うがごときナンヨウツバメウオ ダイバーに付き従うがごときナンヨウツバメウオ |

イソギンチャクとClown Anemone Fish。カクレクマノミ(英名はFalse Clown AnemoneFish)に似るが、模様が微妙に異なる。アニメの「ニモ」のモデルになったのは本種の方。 イソギンチャクとClown Anemone Fish。カクレクマノミ(英名はFalse Clown AnemoneFish)に似るが、模様が微妙に異なる。アニメの「ニモ」のモデルになったのは本種の方。 |  枝サンゴ(ミドリイシの類)とフタスジリュウキュウスズメダイ 枝サンゴ(ミドリイシの類)とフタスジリュウキュウスズメダイ |

アーチャーフィッシュといえば空母「信濃」を撃沈した潜水艦名として知られるが、魚の名前としては「テッポウウオ」(写真の縞模様の魚)のことである。写真のようにマングローブの根元に潜みながら、魚雷ならぬ水流を発射し木の枝にとまった昆虫を打ち落として食べる。 アーチャーフィッシュといえば空母「信濃」を撃沈した潜水艦名として知られるが、魚の名前としては「テッポウウオ」(写真の縞模様の魚)のことである。写真のようにマングローブの根元に潜みながら、魚雷ならぬ水流を発射し木の枝にとまった昆虫を打ち落として食べる。 |

ソロモン諸島に戻る

ソロモン諸島に戻る

前のページへ

前のページへ