ガダルカナル島

(Guadalcanal)

ヘンダーソン飛行場に着陸態勢に入った飛行機上よりルンガ岬を見下ろす。この岬沖合いが「ルンガ沖夜戦」、「ルンガ沖航空戦」の闘われた米軍のルンガ泊地である。

ヘンダーソン飛行場に着陸態勢に入った飛行機上よりルンガ岬を見下ろす。この岬沖合いが「ルンガ沖夜戦」、「ルンガ沖航空戦」の闘われた米軍のルンガ泊地である。

ガダルカナル島の戦いは様々な意味で先の大戦での日本軍の戦いぶりを象徴している。圧倒的な物量を誇る敵との戦い、兵力の逐次投入を繰り返した愚、そして飢餓との戦い。また、想像を絶する悪条件下でも半年にわたって戦線を支え続けた将兵の奮戦も特筆すべきかもしれない。終始敵に制空権を奪われたまま、補給を絶たれた困窮の果てにこの島が「ガ島」転じて「飢島」と呼ばれたことは良く知られている。同じ悲劇は、そしてガ島撤退後も終戦までの2年半にわたって悲惨さを増幅しながら繰り返されることになる。ガ島以前、バターン半島など局地的な苦戦もあったものの、米英軍を相手に負け知らずであった日本陸軍にとっては初めての敗北であり、その後の戦争の流れを決定する転機となる戦いであった。それゆえに、ガダルカナルの戦いは語り継がれることが多いのであろうか、出版されている戦記の中でもガダルカナル戦について書かれたものは一番数が多い部類に属する。

それらの戦記本で読んだ、不気味なジャングルや悲惨な戦いの与えた先入観が強すぎたのであろう。初めて訪れるまで「ガ島」とはどんなに恐ろしげな場所かと思っていたが、行ってみれば全くそんなことはない。白砂の美しい絵に描いたような砂浜こそ余り見当たらないが、他の太平洋の島々と同じくブーゲンビリアやハイビスカスの花あふれる、美しい緑の島であった。だが、仔細に見れば山の中でも市街地でも、また海中にも、戦争の痕跡がそこかしこに残っていることにすぐ気が付かされる。不発弾の処理も、日本側で2万数千を数えた戦死者の遺骨収集もまだまだ終わっていない。

また、この島名が不吉な印象を与えるのには、「ガダル・カナル」と濁音がふたつ語頭で重なり、その尖った音を強調するように前半と後半とで韻を踏んでいる、日本人の耳には極めて異質に響くこの語感も一役買っているのではなかろうか。その地名だが、戦記作家豊田穣の「南十字星の戦場」という著作では、元艦爆搭乗員の著者がかつて闘った地を巡る旅の中でガダルカナル島を訪れてその語源に触れ、Guadalが「水の溜まった荒地」、Canalが「運河」を意味すると、地名がスペイン語由来であると解説している。他方、「外国地名由来事典」(本保弘文著 能登印刷出版部)という本によれば、Guadalcanalは1567年にガ島を「発見」したオルデカの出身地ということである。同書によれば『ガダルカナルはアラビア語のGuada「川」とal Canal「運河の」の合成地名で「運河の川」の意』ということになっている。大きめの地図帳でスペインのGuadalcanalという地名を探してみると、セビリアとコルドバの近く(38.06N 5.49W)にこの地名が出ており、これがガダルカナル島の名の由来であることは間違いないであろう。もし機会あれば、いつかスペインのこの地も訪れてみたいものだと、最近では思いがつのっている。

ホニアラ(Honiara)

ホニアラの中心、クルツ岬周辺を上空から見下ろす。昔の写真と比べると岬の形もずいぶん変わった。 ホニアラの中心、クルツ岬周辺を上空から見下ろす。昔の写真と比べると岬の形もずいぶん変わった。 |  ホニアラのマーケット(昭和63年撮影)。のどかな眺めだが、この後日本の援助で立派な建物が建てられた。 ホニアラのマーケット(昭和63年撮影)。のどかな眺めだが、この後日本の援助で立派な建物が建てられた。 |

ソロモン諸島国の首都であり、戦時中米軍の物資集積所があったクルツ岬を中心に町が広がっている。この国で唯一の都会らしいところであり、高層(というほどでもないか)ビルなども見られる。ソロモン歴史博物館や郵便局に電話局、スーパーマーケット、ちょっとしたショッピングセンターまである町で、周辺の島々を訪れてからホニアラに帰ってくると、その「大都会」ぶりに目を見張ることになる。現在ホニアラの人口は4万9千人を数え(1999年国勢調査)、ソロモン第二の都会であるギゾの4,500人を大きく引き離している。大戦前にはソロモンの政庁は対岸のツラギにおかれており、ホニアラには町らしいものは何も無かったという。

ホニアラの目抜き通りにあるショッピング・プラザ。(H9・1月撮影) ホニアラの目抜き通りにあるショッピング・プラザ。(H9・1月撮影) |  ホニアラで最も交通量の多い交差点だが、週末の昼下がりとあって殆ど通る車もない。後方ドーム状の屋根は国会議事堂。 ホニアラで最も交通量の多い交差点だが、週末の昼下がりとあって殆ど通る車もない。後方ドーム状の屋根は国会議事堂。 |

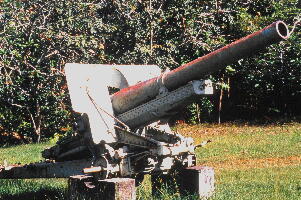

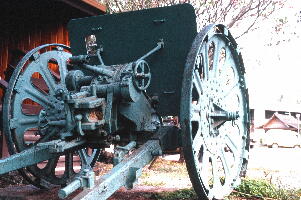

ホニアラ市内の公園に展示される九六式十五糎榴弾砲。 ホニアラ市内の公園に展示される九六式十五糎榴弾砲。 |  同じ砲の刻印のアップ。 同じ砲の刻印のアップ。 |

政府観光局横に展示される九四式速射砲。平成元年3月撮影。 政府観光局横に展示される九四式速射砲。平成元年3月撮影。 |  同じ砲と思われるが、ソロモン歴史博物館に移されていた。平成9年1月。 同じ砲と思われるが、ソロモン歴史博物館に移されていた。平成9年1月。 |

マタニカウ川

マタニカウ川は首都ホニアラを南北に流れ、クルツ岬の東側からソロモン海に注ぐ。ガ島戦初期、上陸した米軍に対抗すべくもなくルンガ岬周辺の陣を奪われた海軍部隊であったが、マタニカウ川西岸に布陣しては遭遇した米軍部隊を8月10日、12日の2度にわたり撃退している。これには日本軍が投降を欲している、との米軍側の誤認から来る油断と上陸地点の誤りが重なった結果であったのだが。 これ以降、河口付近では日本側は左岸(西側)、米軍は右岸を確保し、双方この境を越えて相手側に進出しようとしては撃退されるという状況がしばらく続く。

日本軍も17年10月初旬、マタニカウ川右岸に進出した第四聯隊が米軍に急襲され、大打撃を蒙って左岸に撤退してしまう。この均衡が破られたのが11月1日のこと、川の数箇所を渡河した米軍が左岸に進出、海岸沿いに前進、日本軍をコカンボナ近くまで圧迫する。その後米軍は日本の新戦力(第三八師団)上陸の報により一時マタニカウ川左岸の線まで後退し、米軍の主力部隊の交代もあってその後マタニカウ川西岸では一進一退の戦局が続くが、兵力の増大した1月10日以降猛攻を再開して、飢えに苦しむ日本軍を西へ西へと追い詰めることになる。

マタニカウ川河口付近の光景。粗末なつくりの家が並ぶ。 マタニカウ川河口付近の光景。粗末なつくりの家が並ぶ。 |  マタニカウ川河口の砂州。この下には日本の戦車が埋もれている。 マタニカウ川河口の砂州。この下には日本の戦車が埋もれている。 |

マタニカウ川河口よりクルツ岬の方向を望む。 マタニカウ川河口よりクルツ岬の方向を望む。 |  マタニカウ川沿いの中華街一角にて。「独立公園」の門。 マタニカウ川沿いの中華街一角にて。「独立公園」の門。 |

ヘンダーソン空港

ミッドウェー海戦で戦死した海兵隊パイロットの名を冠したヘンダーソン飛行場(日本軍はルンガ飛行場と呼称)。日本海軍の第十一設営隊と第十三設営隊が全長800m、幅60mの滑走路を建設し、完成を目前にした昭和17年8月7日、上陸した米軍に奪われた。その後の半年にわたる陸海空の激戦は、ひとえにこの飛行場を巡って戦われたと言っても過言ではない。国際空港となった今も「ヘンダーソン」の名前はそのまま使われている。平成9年度に日本政府の無償資金協力約20億円を投じて管制塔、オペレーションビルの建替えと機材更新、滑走路の補修などの近代化工事が行われている。

ヘンダーソン飛行場の滑走路 ヘンダーソン飛行場の滑走路 |  ホニアラ・ヘンダーソン空港のターミナルと管制塔 ホニアラ・ヘンダーソン空港のターミナルと管制塔 |

戦争中(ただしガ島戦後)米軍が使用した「管制塔」。 戦争中(ただしガ島戦後)米軍が使用した「管制塔」。 |  ターミナルビルの前に展示される日本軍の八八式高射砲。 ターミナルビルの前に展示される日本軍の八八式高射砲。 |

ヘンダーソン空港前の開発予定地に建つ、「不発弾処理未了」の看板。 ヘンダーソン空港前の開発予定地に建つ、「不発弾処理未了」の看板。 |  江田島の教育参考館前に展示される、ヘンダーソン飛行場に打ち込まれた戦艦金剛/榛名の36センチ砲弾。 江田島の教育参考館前に展示される、ヘンダーソン飛行場に打ち込まれた戦艦金剛/榛名の36センチ砲弾。 |

イル川河口(アリゲータークリーク)

ヘンダーソン飛行場の東端に近い、イル川(日本軍は中川と呼称)河口一帯にはかつてワニが棲息していたことからアリゲータークリークと呼ばれていた。昭和17年8月21日未明、一木清直大佐率いる一木支隊第一梯団は銃剣突撃により一気に敵飛行場を奪取せんとこの河口の砂州にて夜襲を敢行した。結果は良く知られているとおり、防御陣地を敷いた米軍の火力に圧倒されて飛行場突入は果たせず、夜明後には逆に包囲されて兵員の大多数が戦死してしまう。一木大佐は21日午後、乱戦の中で歩兵二十八聯隊の軍旗を焼いて自決したと伝えられる。公刊戦史(戦史叢書「南太平洋陸軍作戦(1)」)はこの際の死者を777名、負傷約30名とし、戦闘の結末を「あまりにもあっけない敗北」と伝えるが、この壊滅的な戦闘さえも続く悲劇の序章でしかないところにガダルカナル戦が悲惨な所以がある。その後半年にわたって続く戦いで生じた犠牲者はこのアリゲータークリークの戦いの30倍近くに達するのであるから。

着陸コースに入った飛行機上より、アリゲータークリークを望む。 着陸コースに入った飛行機上より、アリゲータークリークを望む。 |  かつて一木支隊兵士の骸で覆い尽くされた浜辺。 かつて一木支隊兵士の骸で覆い尽くされた浜辺。 |

サボ島を望む地に立つ、木製の慰霊碑。後に石碑に建て替えられた。 サボ島を望む地に立つ、木製の慰霊碑。後に石碑に建て替えられた。 |  少し離れたテナル教会前に建てられた、一木支隊鎮魂碑。平成5年建立。 少し離れたテナル教会前に建てられた、一木支隊鎮魂碑。平成5年建立。 |

ムカデ高地

ヘンダーソン飛行場の南方約900mにあるこの高地は、飛行場突入を目指した川口支隊(昭和17年9月13日)と第二師団(10月24、25日)の総攻撃にあたって防御陣地を敷いた米軍の飛行場守備隊との激戦の舞台となった。米軍側はもともと"Edsons' Ridege"と呼んでいたこの地を、戦いの後では”Bloody Ridge"すなわち「血染めの丘」と呼ぶようになった。

ムカデ高地よりヘンダーソン飛行場方面を望む。 ムカデ高地よりヘンダーソン飛行場方面を望む。 |  ムカデ高地に立つ第二師団の慰霊碑。 ムカデ高地に立つ第二師団の慰霊碑。 |

ムカデ高地よりルンガ川を見おろす。後方はアウステン山。 ムカデ高地よりルンガ川を見おろす。後方はアウステン山。 |  「夏草や」の句そのままに生い茂る、かつての激戦地 「夏草や」の句そのままに生い茂る、かつての激戦地 |

ソロモン諸島に戻る

ソロモン諸島に戻る

前のページへ

前のページへ