■講師プロフィール

勝目純也(かつめ じゅんや)

日本海軍潜水艦出身者交友会「伊呂波会」事務局長

潜水艦殉国者慰霊祭連絡会委員

東郷会常務理事

昭和34年鎌倉市出身。株式会社リコーに勤務。曾祖父は海軍大将野間口兼雄。親族に多数の陸海軍人がおり、幼少の頃から特に海軍に興味をもつ。社会人になってから本格的に海軍史に興味を覚え、潜水艦戦史を専門に研究を続けている。学研『歴史群像』や新人物往来社『歴史読本』に潜水艦関連の研究成果を発表している。

【潜水艦についての知識】

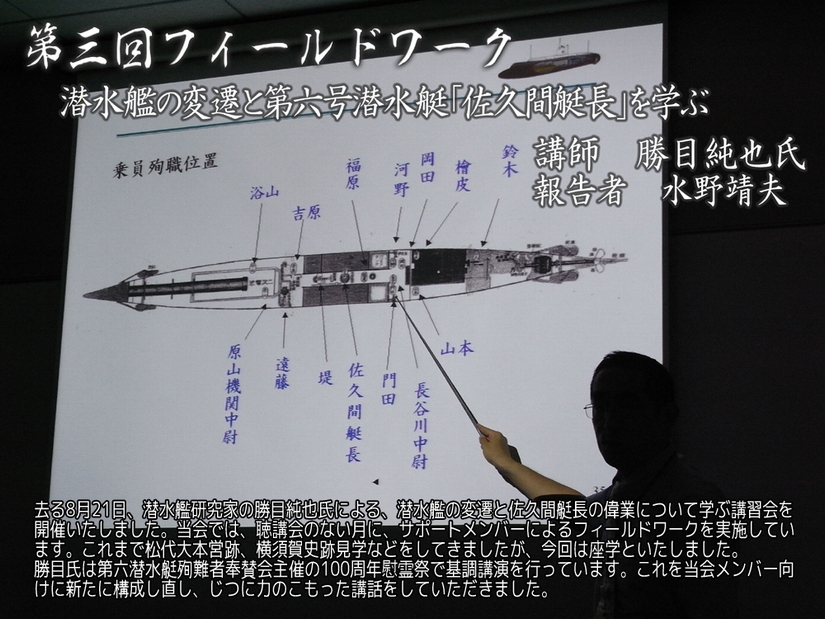

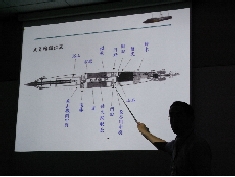

日本では「防衛」についての教育が行われていないため、大部分の人は軍事についての知識が皆無である。もちろん私もその一人である。潜水艦についての知識といえば、マンガの『沈黙の艦隊』、映画の『ローレライ』『出口のない海』、そして本会のメンバーである門脇さんが編集した『伊166潜水艦 鎮魂の絆』くらいである。そういえば大分前、ハリソン・フォード主演の『K-19』という、ソ連の原子力潜水艦事故の映画を見たことがある。 潜水艦の戦果について説明する勝目氏

潜水艦の戦果について説明する勝目氏

潜水艦については多少知っていると思っていたのだが、まったく知らないことばかりで、勝目さんの話は実に新鮮で勉強になった。戦闘機のドッグファイトのように、潜水艦同士が魚雷を撃ち合うことなどほとんどない、というのも意外であった。沈めた敵潜水艦が2隻で、敵潜水艦に沈められたのが13隻という数字がそれを物語っているようである。また意外と戦果が少ないことと、参戦154隻のうち127隻、実に82%が沈没という数字には驚いた。潜水艦はもっと強力なものとばかり思っていたので意外であった。

本日の講演で考えさせられたのは、技術は日進月歩で、どんな強力な武器も直ぐその力を封じられてしまうということだ。潜水艦への攻撃が爆雷からヘッジホッグになったことなど、戦争は技術力の競争だと思った。また、日本はいろいろなタイプの潜水艦を建造したが、アメリカはこれはというタイプのものを大量生産したそうで、ここにも5月の聴講会で茂木明治さんがおっしゃっていた「文明の格差」を感じた。それと潜水艦が不振であった原因として、使用方法を間違えた、過度の期待をした、とおっしゃっていたが、日本人はグランドデザインを描くのが苦手のような気がする。どうも物事を大局的に見て長期的な策を立てるのが不得手のようだ。

興味深かったのは、潜水艦乗組員の条件の一つに「志願者たること」というのがあり、志願した人が多いということである。仕事に対する態度はかくありたいものだ。

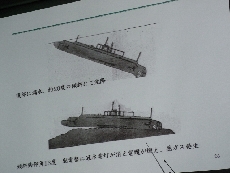

【美談】

本題の「第6号潜水艇」の話では、佐久間艇長が軍人として沈着冷静に事を処理し、事故の状況を克明に遺書に残したこと、また乗組員全員が最期まで職分を全うしたとことは素晴らしい美談である。2週間前に見た『氷雪の門』という映画を思い出した。終戦後ソ連が攻めてきた樺太で、9人の電話交換手の乙女が最期まで自分達の職務を全うして自殺した実話である。自分の職務に対する責任感という点では第6号潜水艇の乗組員と同じである。

勝目さんは、軍人の精神高揚のために宣伝に使われた側面がある、とおっしゃっていた。硫黄島の戦闘をテーマにした映画『父親たちの星条旗』では、摺鉢山の頂上に星条旗を立てる写真がアメリカで戦意高揚や国債募集に利用されたり、いろいろといかがわしい点があったことを描いてい

る。それに比べ第6号潜水艇の話は、事実を歪曲した訳ではない真実の話であり、もっと多くの人が知って然るべきだと思う。戦前の道徳教育に使われた話は、戦後ほとんど消えてしまったようで残念である。特に軍人関係の話は敬遠されているのではないかと思う。 2時間にも及ぶ講義。質問も頻繁に出てきました

2時間にも及ぶ講義。質問も頻繁に出てきました

少々余談だが、この事故の前にあった、醜態を晒したという潜水艦事故はイタリア海軍ということだが、イタリアの軍隊が弱いというのは世界の常識のようである。「世界で一番薄い本は、イギリスの料理の本、イタリアの戦勝記、スイスのジョーク集、アメリカの美術史」というジョークがある。佐久間艇長のような人は少なく、なかなか真似はできないが、彼を立派だと思い、かくありたいと思う国民がどの程度いるかで、その国の国民性が決まるのではないかと思う。

【佐久間艇長の偉さ】

「第6号潜水艇」の事故は、軍人の鑑として賞賛されたようだが、同時に、死を前にしてなお部下を思う佐久間艇長の優しさが胸を打つ。「男は強くなければ生きていけない。しかし、優しくなければ生きていく資格がない」という名言があるが、佐久間艇長は正にそういう強さと優しさとを兼ね備えた人だと思う。

さらに私は、勝目さんもおっしゃっていたように、遺書の中で自分のミスを認めているところが佐久間艇長の偉さだと思う。ミスは人間である以上やむを得ないとしても、それを隠すことはある種の犯罪行為である。食品の偽装表示で経営者たちが、事実を隠蔽したり責任逃れをしたりしているテレビ報道などを見るにつけ、佐久間艇長の爪の垢でも煎じて飲ませたい気持ちになる。間違いを犯した後、どのようにそれに対処するかでその人の真価が分かる。「疾風に勁草を知る」とは、正に艱難に遭って真価を現した佐久間艇長のような人に当てはまる言葉である。佐久間艇長は軍人の鑑というより、もっと広く上に立つ者の鑑ではないだろうか。

(水野)

HOME

HOME PandA会とは

PandA会とは 活動報告

活動報告 戦跡アルバム

戦跡アルバム お問合わせ

お問合わせ

前のページへ

前のページへ